لطالما كانت الإمبريالية الغربية جهدًا تعاونيًا، حيث تتقاسم الولايات المتحدة وشركاؤها الأوروبيون الأدوار لتحقيق أهداف جيوسياسية واقتصادية مشتركة. يتيح هذا التقسيم للقوى الغربية تقديم جبهة موحدة، بينما تخفي مصالحها الذاتية وراء خطاب الديمقراطية والتنمية والاستقرار. ومع ذلك، غالبًا ما تكون العواقب كارثية على الدول والقادة الذين يثقون بهذه التحالفات. فمن القرن التاسع عشر إلى العصر الحديث، تزخر صفحات التاريخ بقصص الغدر التي تكشف كيف تعمل القوى الغربية معًا لاستغلال وخداع وإقصاء أولئك الذين يعتمدون عليها.

القرن التاسع عشر: سباق القوى الاستعمارية نحو إفريقيا

شهدت أواخر القرن التاسع عشر تقسيم القوى الأوروبية لإفريقيا فيما بينها، حيث لعبت كل دولة دورًا محددًا في استغلال القارة. وبينما كانت بريطانيا وفرنسا في الصدارة، شاركت دول أوروبية أخرى مثل بلجيكا وألمانيا في هذا المشروع الاستعماري.

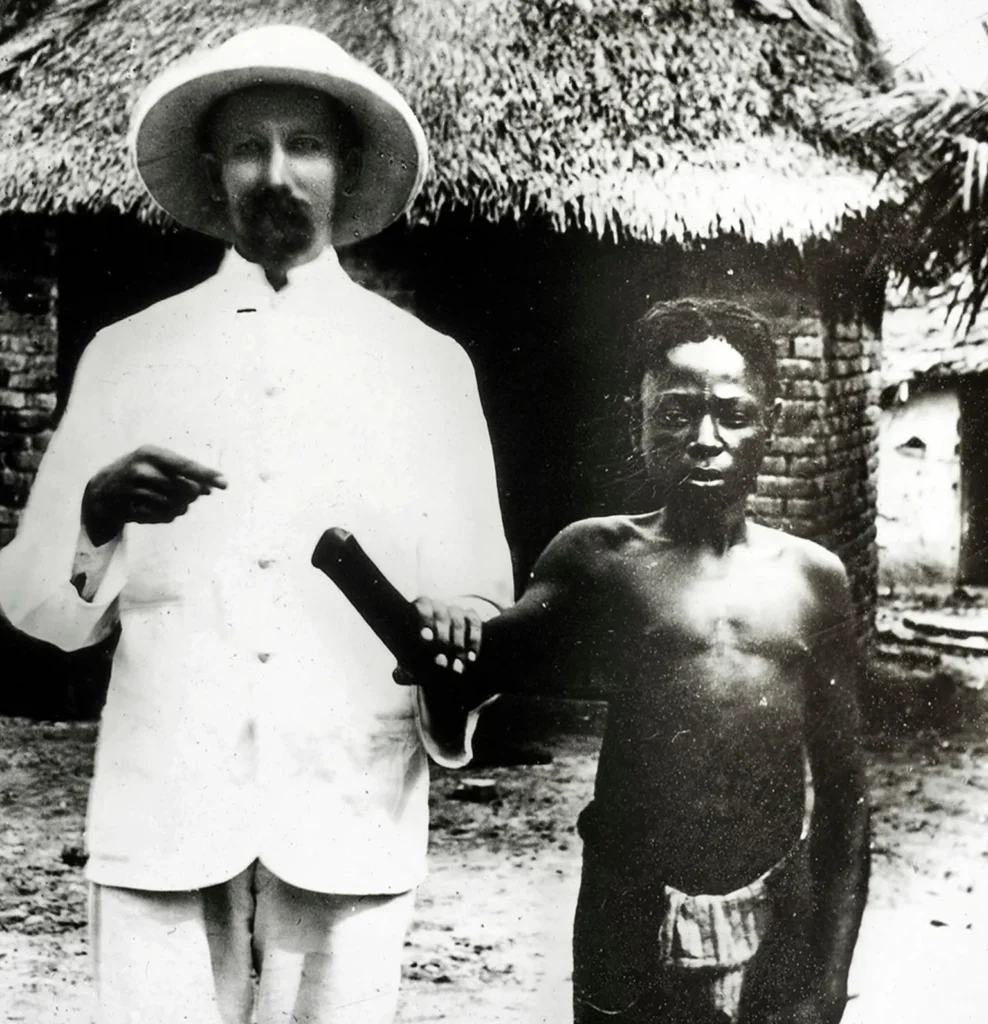

- الملك ليوبولد الثاني والكونغو:

ادعى الملك ليوبولد الثاني ملك بلجيكا أن الكونغو الحرة هي ملكية خاصة له، متعهداً بجلب الحضارة والتنمية. ومع ذلك، أخضع شعب الكونغو لاستغلال وحشي، خاصة في تجارة المطاط، مما أدى إلى وفاة الملايين بسبب العمل القسري والجوع والعنف. استغل ليوبولد نفوذه لإقناع القوى الغربية بمنحه السيطرة على الكونغو خلال مؤتمر برلين (1884-1885)، متذرعًا بأهداف إنسانية، لكنه حولها إلى مستعمرة شخصية استغلها لجمع ثروات طائلة. فرض على السكان حصص إنتاجية قاسية من المطاط، وإذا فشلوا في تحقيقها، كانت العقوبات وحشية: - قطع الأيدي لمن لم يستوفِ الحصص المطلوبة.

- الإبادة الجماعية المحلية ضد القرى التي تقاوم أو لا تنتج ما يكفي.

- اغتصاب النساء والفتيات كأداة لترهيب السكان وإجبار الرجال على الامتثال.

يُقدر أن 10 ملايين شخص لقوا حتفهم بسبب سياسات ليوبولد الوحشية، ما يجعل حكمه أحد أسوأ الفصول الاستعمارية في التاريخ. لم يتم إنهاء هذه المذبحة إلا بعد إدانة دولية واسعة النطاق، قادها الصحفي البريطاني إدموند دين موريل والمستكشف الأمريكي روجر كاسمنت، مما أجبر ليوبولد على نقل السيطرة على الكونغو إلى الحكومة البلجيكية عام 1908، دون أن تتوقف السياسات الاستغلالية بالكامل.

بداية القرن العشرين: الشرق الأوسط واتفاقية سايكس-بيكو

في أعقاب الحرب العالمية الأولى، تعاونت بريطانيا وفرنسا على إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط، متجاهلتين تطلعات شعوب المنطقة. كشفت اتفاقية سايكس-بيكو السرية عام 1916 عن خطط تقسيم الولايات العربية العثمانية إلى مناطق نفوذ غربية.

- الشريف حسين بن علي:

قاد الشريف حسين الثورة العربية الكبرى ضد العثمانيين بناءً على وعود بريطانية بمنح العرب دولة مستقلة. ولكن اتفاقية سايكس-بيكو أثبتت أن هذه الوعود كانت مجرد خداع، حيث تم تقسيم المنطقة بين بريطانيا وفرنسا:- سيطرت بريطانيا على فلسطين والأردن والعراق.

- سيطرت فرنسا على سوريا ولبنان.

أدى ذلك إلى تقسيم مصطنع للمنطقة، وزرع بذور الصراعات المستمرة حتى اليوم.

منتصف القرن العشرين: الحرب الباردة والإطاحة بالقادة المنتخبين ديمقراطيًا

أثناء الحرب الباردة، تعاونت الولايات المتحدة مع حلفائها الأوروبيين للإطاحة بالحكومات المنتخبة ديمقراطيًا من أجل حماية مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية.

- محمد مصدق (إيران، 1953):

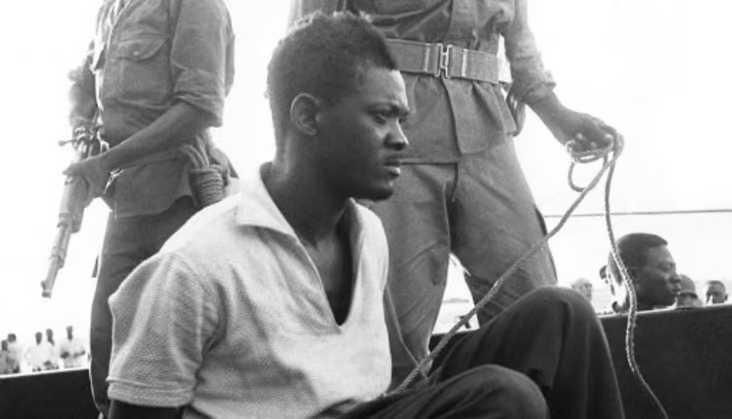

كان رئيس الوزراء الإيراني محمد مصدق يسعى إلى تأميم صناعة النفط التي كانت تحت سيطرة شركة النفط البريطانية (AIOC، المعروفة اليوم باسم BP). لكن هذا القرار هدد المصالح البريطانية، مما دفع المخابرات البريطانية (MI6) ووكالة الاستخبارات الأمريكية (CIA) إلى تنفيذ انقلاب أطلق عليه “عملية أجاكس”، أدى إلى الإطاحة بمصدق وإعادة تنصيب الشاه محمد رضا بهلوي، الموالي للغرب. شكل هذا التدخل مقدمة للثورة الإيرانية عام 1979. - باتريس لومومبا (الكونغو، 1961):

كان لومومبا أول رئيس وزراء منتخب ديمقراطيًا في الكونغو بعد الاستقلال. دعا إلى التحرر الاقتصادي من الاستعمار، وخاصة في إقليم كاتانغا الغني بالموارد، مما أثار مخاوف الغرب. قامت بلجيكا، بدعم لوجستي ومالي من الولايات المتحدة، بتدبير عملية اغتياله، ما مهد الطريق لحكم موبوتو سيسي سيكو، الذي حظي بدعم غربي رغم استبداده.

أواخر القرن العشرين: خيانة القادة الثوريين

واصلت الولايات المتحدة وأوروبا دعم الانقلابات ضد القادة الذين سعوا لتحقيق الاستقلال الحقيقي عن النفوذ الغربي.

- سلفادور أليندي (تشيلي، 1973):

كان أليندي رئيسًا منتخبًا ديمقراطيًا، يسعى إلى إصلاح الأراضي وتأميم قطاع النحاس الذي تسيطر عليه شركات أمريكية. لكن هذه السياسات هددت المصالح الأمريكية، مما دفع وكالة الاستخبارات الأمريكية (CIA) إلى دعم انقلاب الجنرال أوغستو بينوشيه، الذي أسس ديكتاتورية عسكرية قمعية دامت لعقود. - توماس سانكارا (بوركينا فاسو، 1987):

كان سانكارا، المعروف بـ”تشي غيفارا إفريقيا”، ينفذ إصلاحات اقتصادية واجتماعية جذرية، ويدعو إلى الاستقلال عن فرنسا. لكن فرنسا، بدعم من أجهزة الاستخبارات الغربية والمحلية، لعبت دورًا في اغتياله، مما مهد الطريق لحكم بليز كومباوري، الذي أعاد السيطرة الفرنسية على البلاد.

القرن الحادي والعشرون: الحرب على الإرهاب وتغيير الأنظمة

استمر التعاون بين الولايات المتحدة وأوروبا في التدخلات العسكرية وتغيير الأنظمة تحت ذريعة نشر الديمقراطية ومحاربة الإرهاب.

- صدام حسين (العراق، 2003):

كان صدام حسين حليفًا للولايات المتحدة خلال الحرب العراقية-الإيرانية، لكنه اعتمد لاحقًا على فرنسا وألمانيا وروسيا في تعزيز موقفه. ومع ذلك، عندما قررت واشنطن غزو العراق عام 2003 بذريعة امتلاك أسلحة دمار شامل—وهو ادعاء ثبت لاحقًا عدم صحته—تمت الإطاحة به، مما أدى إلى حالة من الفوضى والصراع الطائفي.

- معمر القذافي (ليبيا، 2011):

حاول القذافي تحسين علاقاته مع الغرب في أوائل الألفية، عبر صفقات اقتصادية وأمنية مع إيطاليا وفرنسا. لكن خلال الربيع العربي، قادت فرنسا وبريطانيا الجهود لشن تدخل عسكري بقيادة الناتو، بدعم أمريكي. أسفر التدخل عن إسقاط القذافي بطريقة وحشية وانزلاق ليبيا في دوامة من الحرب الأهلية، مما كشف كيف تستخدم القوى الغربية التدخلات الإنسانية كذريعة لتحقيق أهدافها.

الخاتمة: إرث من التآمر والغدر

يظهر التاريخ أن الإمبريالية الغربية لطالما اعتمدت على تقاسم الأدوار بين الولايات المتحدة وأوروبا، سواء من خلال التدخلات العسكرية، أو الاستغلال الاقتصادي، أو التلاعب السياسي. وغالبًا ما وجد القادة الذين وثقوا بالتحالفات الغربية أنفسهم معزولين، مخلوعين، أو مقتولين بمجرد انتهاء فائدتهم.

وقد كانت النتائج كارثية، ليس فقط على هؤلاء القادة، ولكن على شعوبهم التي عانت من الحروب، وعدم الاستقرار، والانهيار الاقتصادي. ولتجنّب تكرار هذه المآسي، يجب فهم آليات تقاسم الأدوار بين القوى الغربية، والسعي إلى بناء شراكات حقيقية قائمة على الاحترام المتبادل والسيادة والعدالة. عندها فقط يمكن كسر دائرة الغدر والمعاناة، وفتح الطريق نحو عالم أكثر عدلاً وسلامًا.

القرار الحرّ،

الولاء للوطن، السيادة للشعب.

اترك تعليقاً